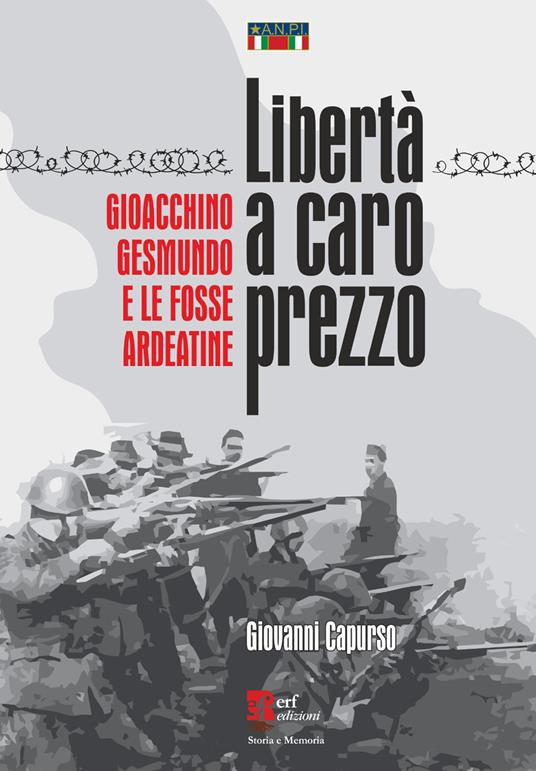

In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla Liberazione de Nazifascismo, celebrata lo scorso 25 Aprile in tutta Italia, riscopriamo l’incredibile storia di Gioacchino Gesmundo, figura centrale della resistenza romana, ricordato come amava definirsi “sacerdote della verità”. Un modello di coerenza verso le proprie idee, sino agli ultimi istanti della sua vita, meravigliosamente ripercorsa grazie al lavoro di ricerca dello scrittore, giornalista e docente di filosofia Giovanni Capurso autore del volume “Gioacchino Gesmundo e le fosse Ardeatine- Libertà a Caro Prezzo”.

In apertura del suo volume, si evince che le fonti di documentazione sono pochissime e alquanto scarne, che però vengono bilanciate da importanti e molto autorevoli testimonianze. Come mai, intorno ad una figura storicamente importante, come quella di Gioacchino Gesmundo, c’è questo squilibrio?

Gesmundo fu una figura centrale nella resistenza romana. Attraverso di lui si possono comprendere molte dinamiche del movimento clandestino dei GAP.

Comunque non è l’unico ad essere stato, per così dire, dimenticato. Ma in questo caso non è secondario dire che la sua figura per decenni è stata schiacciata e oscurata da quella del compaesano don Pietro Pappagallo, fino ad essere definito “l’altro martire”. Pensiamo al film “Roma città aperta” dove il sacerdote coprotagonista si ispira proprio a don Pietro. Gli scavi archivistici, tuttavia, ci permettono di avere un’idea abbastanza chiara e attendibile del percorso umano, politico e intellettuale del professore terlizzese.

Gesmundo, come racconta, mantiene sempre un rapporto di contatto e lettere con sua sorella. Come definirebbe il loro legame, contestualizzandolo al periodo storico?

Verso i fratelli Gioacchino sentì un profondo senso di riconoscenza. Furono loro ad aiutarlo e accompagnarlo negli studi. Questo emerge in maniera evidente nelle lettere e soprattutto quelle con la sorella Maria rimasta vedova. Per aiutare lei e suo figlio, il giovane professore rinunciò persino a una legittima aspirazione matrimoniale. Il senso del dovere, soprattutto verso la famiglia, non gli mancò mai.

Da Terlizzi, paese del sud, Gesmundo si ritrova a Roma , come uno dei protagonisti del movimento antifascista. Come si evolse il suo pensiero nel corso del tempo?

Le influenze culturali e filosofiche furono piuttosto eterogene tanto da arrivare, come è stato detto, a un comunismo “del cuore”. Nel corso degli studi, Gesmundo incontrò e frequentò docenti che eserciteranno una profonda influenza sulle sue idee e contribuiranno non poco alla maturazione della sua personalità: da Giovanni Modugno, di idee vagamente socialiste e successivamente cattoliche, al liberale Guido De Ruggiero, dalla pedagogia idealista do Giuseppe Lombardo Radice al repubblicanesimo di stampo mazziniano di Pietro Silva. Saranno questi “maestri” ad aiutarlo a emanciparsi dall’ingenuo idealismo dell’età giovanile, ma soprattutto a educarlo all’anticonformismo, all’autonomia di pensiero, alla coerenza con i propri convincimenti.

Un tratto caratterizzante della sua attività politica fu anche l’incredibile amore per la verità, come lui stesso amava dire, scelta che lo portò poi all’arresto, alla tortura e alla fucilazione alle Fosse Ardeatine. Quale testamento ci lascia oggi la sua figura?

In un bigliettino ritrovato nella sua tasca era riportato “sono un sacerdote della verità”. In questa espressione forse possiamo trovare la sintesi del suo pensiero e della sua azione. Lui fu fino in fondo una persona coerente con le sue idee. La società odierna scarseggia di figure come queste. Ecco perché va preso a modello.

Quest’anno si sono celebrati gli ottanta anni della Festa di Liberazione dal nazifascismo. Seme che servì a gettare le basi sulla futura Costituzione Italiana. Come si salvaguardano questi valori democratici , anche in ottica futura?

Da alcuni giorni il calendario civile ci ha chiamati a raccolta per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Si tratta di un passaggio importante per fare il punto su quanto è rimasto del patrimonio storico, culturale e spirituale della Resistenza ma anche per capire dove sta andando la nostra società democratica.

Oggi, più che mai, è di estrema importanza rivitalizzare una memoria pubblica non solo e non tanto illanguidita dalla lunga distanza temporale, quanto deturpata da un’offensiva revisionistica tesa a riabilitare il fascismo, a denigrare la Resistenza. È importante riappropriarci della nostra storia, ovvero delle nostre radici per guardare al futuro.

Nella memoria dei “martiri” il nostro lavoro dev’essere orientato a promuovere le libertà democratiche e una cultura della pace e della giustizia sociale. Se alcuni diritti fondamentali presenti nella nostra Costituzione ancora oggi fanno fatica ad affermarsi come quelli relativi alla salute, al lavoro e allo studio, significa che si è fatto poco per applicare i principi democratici.

Sergio Cimmino

Radio Siani la radio della legalità

Radio Siani la radio della legalità